#SCATTIDIUNTEMPO. La concessione dell’Indulgenza

— di Valentina Castellano Chiodo

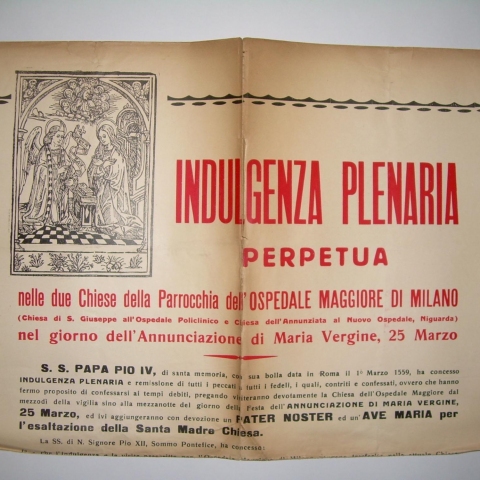

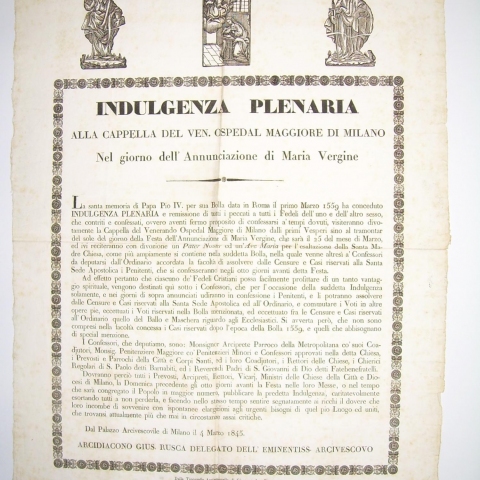

Dal Medioevo riemergono documenti che concedono indulgenze gelosamente custoditi nell’Archivio Storico del Policlinico di Milano.

Il Policlinico di Milano lega la sua storia del passato alla fede di molti, che hanno trovato nell’Ospedale, non solo un luogo di cura per il corpo, ma anche per la propria anima. Questo passato è legato alla concessione di indulgenze. Cosa sono e come si ottenevano? Dalla Fototeca dell’Archivio Storico del Policlinico di Milano riemergono scatti in bianco e nero e documenti secolari, che raccontano un tempo in cui i fedeli ricevevano questo “premio”, in cambio del sostegno all’Ospedale.

Cos’è l’indulgenza?

Se la colpa del peccato è cancellata dalla confessione, resta da scontare la penitenza imposta dal confessore, proporzionata (per rigore o durata) alla colpa. Un tempo concedere le indulgenze era una prassi frequente, utile anche per sostenere un’istituzione (chiesa, altare, confraternita, ospedale o ente benefico) promuovendone popolarità e frequentazione. La remissione di questa pena temporale può essere accordata dalla Chiesa, riducendone la durata (di giorni, settimane o anni) per quei fedeli che compiano determinati atti come elemosine, pellegrinaggi, devozioni e affini. L’indulgenza plenaria, come dice il nome, condona l’intero periodo della vita. Nel Medioevo, con l’affermarsi di penitenze “tariffate” e con il diffondersi del concetto del Purgatorio, il fedele cercava di ridurre o annullare il periodo di pena che gli sarebbe eventualmente rimasto da scontare nell’aldilà. Dato che l’indulgenza può essere applicata ai defunti da parte dei viventi, questa veniva concepita anche come un mezzo di suffragio, ovvero di "favore" spirituale per le persone care.

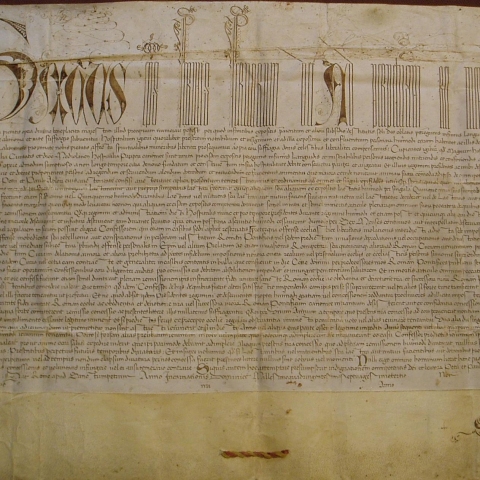

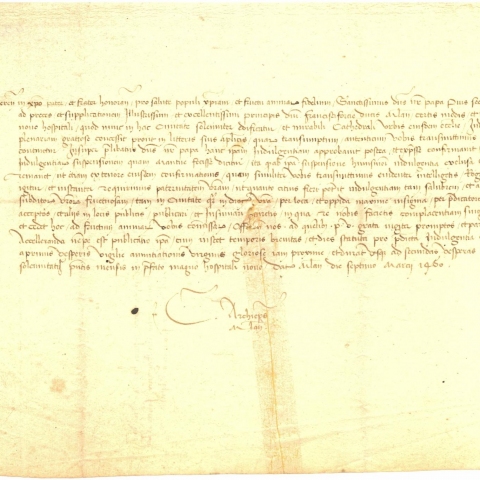

Come si otteneva il documento dell’indulgenza?

L’indulgenza poteva essere accordata da un’autorità religiosa, superiore a quella che ha imposto la penitenza, per questo esistono concessioni da parte di vescovi e cardinali (singolarmente o in sommatoria, in modo da cumulare più giorni) e naturalmente dai pontefici. In passato quindi queste pergamene erano esposte visibilmente in modo da promuovere l’affluenza a una chiesa o a un altare: per questo in molti casi sono usurate, o presentano evidenti fori dei chiodi usati per appenderle.

L’Archivio Storico del Policlinico di Milano conserva ben 28 documenti pontifici (bolle e brevi) e 6 episcopali, ovvero concesse da vescovi o arcivescovi. Le concessioni interessano gli ospedali precedenti alla fondazione dell’Ospedale Maggiore e in esso confluiti: del Brolo e Nuovo detto di Madonna Bona. L’Ospedale Maggiore (oggi denominato Policlinico) poi ottiene la famosa indulgenza del Perdono da Papa Pio II nel 1459, sempre rinnovata e poi resa perpetua da Papa Pio IV nel

Per via ereditaria o aggregazioni di enti sono poi pervenute in Archivio Storico anche indulgenze a favore di altre chiese di Milano e dintorni, da S. Sisto a S. Alessandro di Melzo, di S. Carlo al Collegio Elvetico o dei SS. Giacomo Maggiore e Francesco alla Cascina Bareggia, del monastero di S. Margherita di Monza, ma anche di S. Michele alla Chiusa, di S. Maria delle Grazie alla Cascina Figina di Corbetta e di S. Maria di Mirasole, oltre che per un privato come Giovanni Battista Griffi (fratello del cardinale Leonardo).

In occasione della Giornata Nazionale degli ospedali storici, solamente il 5 ottobre 2025 è possibile vedere in mostra alcune pergamene medievali di indulgenze, esposte nell’antica sala capitolare, al termine della visita al Museo I tesori della Ca’Granda (aperto nella giornata dalle ore 10 alle 18:30). Leggi il programma degli eventi della Giornata degli Ospedali Storici al Policlinico di Milano

News e consigli dagli esperti

News e consigli dagli esperti