Microplastiche nei polmoni: gli studi sugli organoidi per svelarci cosa avviene nel nostro organismo

Nel sangue, nel cervello, nei polmoni e chissà dove ancora: micro e nanoplastiche sono tra noi e aumentano gli studi volti ad approfondire l’impatto associato al rilascio di queste particelle nell’ambiente e facilmente assimilabili da ciascuno di noi.

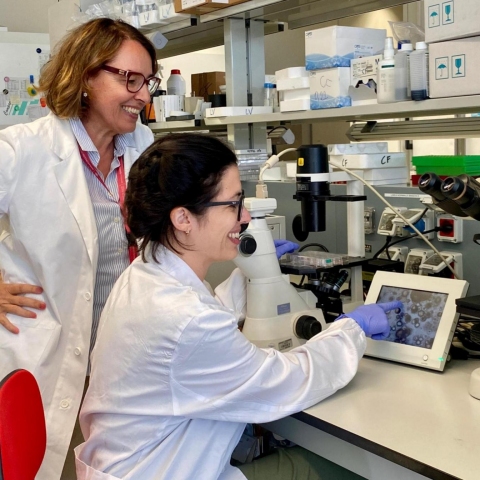

Questi materiali “alieni” possono essere molto pericolosi per la nostra salute e per quanto ce ne stiamo rendendo conto soltanto di recente, gli scienziati affrontano il tema da tempo, con avanzamenti nella conoscenza che si avvalgono di modalità alternative ma determinanti per trovare nuove risposte. Ne parliamo con Lorenzo Rosso, specialista del team di Chirurgia Toracica e Trapianti di Polmone, sotto la direzione di Mario Nosotti e docente all'Università degli Studi di Milano e Lorenza Lazzari, biologa del Policlinico di Milano del Team di Terapie Cellulari e Geniche sotto il coordinamento di Yvan Torrente, tra gli autori di un interessante lavoro pubblicato nel 2022 che vede lo studio della correlazione tra microplastiche e salute respiratoria a partire dagli effetti sui cosiddetti "organoidi".

Mangiamo e inaliamo microplastiche ogni giorno

La scoperta della plastica è stata una grande rivoluzione che ha migliorato la qualità di vita delle persone nel mondo: per quanto resistente e malleabile, con il tempo, l’usura e la frammentazione questo materiale si può deteriorare al punto da rilasciare microplastiche o, quando le dimensioni sono inferiori al micron, nanoplastiche. L’azione del sole, delle alte temperature e del vento sono un mix che agevola la proliferazione di frammenti minuscoli che possiamo trovare nelle acque, nell’aria che respiriamo, negli alimenti e negli ambienti che frequentiamo ogni giorno, per quanto puliti. Tessuti sintetici e moquette causano una esposizione maggiore a questi inquinanti ma le cose cambiano a seconda di dove ci si trova: le concentrazioni in aria vanno da qualche unità per metro cubo a diverse migliaia a seconda della dimensione degli ambienti e delle attività che si svolgono. Cibi e bevande sono un veicolo principale di “assunzione” delle microplastiche e bambini e neonati sono le categorie più esposte.

Respirare microplastiche e nanoplastiche contenute, ad esempio, nelle fibre sintetiche che usiamo per vestirci come il poliestere o il nylon può avere diversi effetti sulla salute, a seconda della dimensione, della composizione chimica e della durata dell'esposizione. E non solo, spesso queste fibre sono trattate con additivi chimici, come i coloranti e i ritardanti di fiamma, che aggravano l'impatto.

Il tessuto sintetico quando è nuovo ha tutte le fibre integre con esiguo rilascio di frammenti. Ma con l’usura, i continui lavaggi (forza meccanica della centrifuga) e l’esposizione al sole (degradazione del polimero a causa della radiazione ultravioletta) lo stesso tessuto disperde più frammenti, per questo nei filtri delle lavatrici e delle asciugatrici si accumulano matasse di fibre alcune macroscopiche ma anche microscopiche. Quelle più piccole poi sfuggono ai filtri e rimangono sospese in aria e quindi potenzialmente inalabili.

In che modo le microplastiche sono pericolose per i nostri polmoni?

Il nostro sistema respiratorio è un grosso filtro: le cellule di questo apparato reagiscono come una barriera e bloccano l'ingresso di agenti estranei ma respirare in maniera continuativa e importante queste fibre potrebbe favorire patologie polmonari infiammatorie e fibrotiche. Rischio che si rende più concreto nelle fasce d'età più vulnerabili e che è aumentato dal fatto che trascorriamo molto tempo in ambienti chiusi che favoriscono l'inalazione di queste sostanze. Le nanoplastiche, infine, sono ancora più pericolose perché per le loro dimesioni possono attraversare le barriere cellulari.

La quantità di plastica che inaliamo dipende molto dagli ambienti che frequentiamo, quelli più contaminati sono gli ambienti con poco ricambio di aria, molto affollati, in cui ci sono attriti e sfregamenti. L’uso degli oggetti di plastica (vestiti, spazzole bottigliette d’acqua) rilascia sempre piccoli frammenti attraverso lo sfregamento e l’abrasione. Per questo i bambini sono più esposti perché manipolano gli oggetti che nella maggior parte dei casi sono di plastica. In molti casi poi sono gli additivi che risultano più pericolosi della plastica stessa come nel caso degli ftalati e del bisfenolo A.

Studiare l’impatto delle microplastiche attraverso gli organoidi, in cosa consiste?

Gli organoidi sono strutture 3D che assomigliano molto a un vero organo: si tratta di strutture complesse composte da cellule che mimano l’azione di un pancreas o di un polmone, ad esempio. Per questo studio specifico, utilizziamo organoidi di polmone per analizzare come le microplastiche e le nanoplastiche si comportano all’interno di organoidi. Abbiamo osservato effetti infiammatori sui tessuti e un meccanismo di ingrossamento: abbiamo osservato attraverso le immagini dei microscopi a fluorescenza che le cellule cercano innanzitutto di capire cosa sta accadendo intorno a loro. Il muco e le ciglia, sono infatti le prime strategie specializzate nell’espellere corpi estranei di piccole dimensioni dal nostro corpo. Ancora, esistono cellule che si chiamano macrofagi che "mangiano" le nanoparticelle e le distruggono.

Quali problematiche sono emerse dallo studio sugli organoidi?

Quando queste plastiche si accumulano, le cellule inviano segnali di “sofferenza”: l’organoide è infiammato e ingrossato. Abbiamo, dunque, un addensamento con conseguenze come lo stress ossidativo delle cellule, oppure danni biochimici perché le microplastiche sono trattate chimicamente. L’esposizione cronica oppure l'esposizione a particelle molto piccole, come le nanoplastiche, può superare la nostra capacità di resistenza biologica, portando a infiammazione, danni cellulari e potenziali effetti sistemici.

Sono sicuramente necessari ulteriori studi, soprattutto per capire gli effetti a lungo termine, per approfondire le nostre conoscenze sulle nanoplastiche utilizzando modelli cellulari ancora più complessi e ancora più simili al polmone come l’assembloide polmonare.

I 10 metri cubi che una persona adulta respira al giorno possono veicolare tante o poche microplastiche in funzione della concentrazione in aria; quindi, sarebbero da preferire gli ambienti aperti o ventilati, non troppo affollati e lontano da strade trafficate. L’abitacolo di un’auto è il tipico ambiente chiuso, che può essere affollato ed è costituito quasi interamente da plastica dai sedili al cruscotto ai tappetini. Delle auto non possiamo farne a meno, ma dovrremmo sforzarci di usarle meno. Il traffico automobilistico oltre ad essere una fonte di particolato da combustione e di metalli provenienti dai sistemi frenanti, sono anche una fonte di microplastiche a causa dell’usura degli pneumatici e dei rivestimenti interni.

Come si può contrastare il problema?

Innanzitutto questi modelli sono una risorsa per studiare reazioni di sostanze - ma anche farmaci e non solo - sono una grossa opportunità per migliorare le nostre conoscenze. Le istituzioni europee si stanno impegnando per favorire studi collaborativi ed è importante pensare a normative più severe sulla composizione dei materiali plastici o ciò che uò disperdere queste microplastiche, nella reciclabilità delle varie plastiche. Un accorgimento che ciascuno di noi può adottare è arieggiare i locali che frequentiamo, evitare depositi di polvere negli ambienti chius, preferire fibre naturali quando è possibile. Questo problema è costante e silenzioso.

News e consigli dagli esperti

News e consigli dagli esperti