Anche i ragionieri salvano vite

— Nino Sambataro

L’epilessia finanziaria dell’Ospedale Maggiore attraverso i secoli, breve saggio scritto dal fu archivista dell’Ospedale Pio Pecchiai, rivela sin dal titolo l’ironia dell’autore e la sua capacità di rendere avvincente un argomento ostico come i bilanci di un Ospedale pubblico, al punto che mai avrei pensato di trattarlo, né di infliggerlo ai lettori, se non mi fossi divertito, leggendolo. Pubblicato nel 1927, all’interno di una raccolta di brevi saggi dello stesso Pecchiai, l’articolo, esplora il bilancio finanziario del nostro Ospedale fin dalla sua fondazione, a metà del Quattrocento.

Nel suo scritto, Pecchiai descrive lo stato finanziario dell’Ospedale Maggiore di Milano come un "morbo epilettico cronico", che periodicamente minaccia di paralizzare l’intero sistema con crisi improvvise e potenzialmente fatali, un’immagine che mette in luce le difficoltà finanziarie ricorrenti, non solo italiane ma comuni anche agli ospedali d’oltralpe e d’oltremanica.

Molti lettori sapranno che, la Ca’ Granda, fondata da Francesco Sforza nel 1456 si chiama così, perché accorpò i molti piccoli ospedali sparsi per la città. L’obiettivo era quello di razionalizzare e migliorare l’assistenza offerta, gratis et amore dei, ai bisognosi. Non molti lettori hanno però forse riflettuto su un fatto: il raggruppamento dei piccoli ospedali – e dei loro rispettivi bilanci – comportò un accumulo di debiti, che finì per paralizzare il nuovo organismo.

Come a dire: hai voluto la bicicletta…

È comprensibile quindi che sin dai primi mesi dopo la fondazione della Ca’ Granda (1456), per tutti i decenni e persino i secoli a venire, la gestione contabile dell’amministrazione ospedaliera ci fa conoscere una serie ininterrotta di provvedimenti d’urgenza, alienazione di beni, e persino cambiali (spesso non pagate a scadenza), per tirare avanti e scongiurare il fallimento e la chiusura dell’Ospedale.

Ma, in un sistema in cui il Servizio Sanitario Nazionale non era ancora nato, la Ca’ Granda dove prendeva i soldi per fornire l’assistenza gratuita ai bisognosi, agli infermi, agli orfani e ai malati? Francesco Sforza aveva sì fondato il grande Ospedale, ma i soldi per mantenerlo non ce li metteva certo lui. Mentre ancora la Ca’ Granda era in costruzione, s’instaurò una tradizione che continua sino a oggi: le donazioni all’Ospedale da parte dei benefattori. I primi benefattori sono due donne: le nobili figlie del fu Eusebio Caimi, le quali, ritirandosi giovanissime nel monastero di Santa Chiara, avevano disposto che i propri beni fossero devoluti all’erigendo nosocomio.

Grazie a queste donazioni, a poco a poco, il patrimonio terriero e immobiliare della Ca’ Granda divenne cospicuo, fino a diventare uno dei più grandi dell’intera Penisola. Anche così, tuttavia, far quadrare i conti per i ragionieri della pia istituzione, fu sempre una scommessa, non sempre vincente.

Questo, anche per via del fatto che non c’erano solo donne e uomini generosi che offrivano le proprie sostanze all’Ospedale. Ce n’erano altri, che quelle stesse sostanze tassavano e spremevano senza il minimo riguardo. Quando, ad esempio, a metà del Cinquecento, i governatori spagnoli, per mantenere le milizie mercenarie, imposero dazi e iniziarono a batter cassa, non si limitarono alle banche, tassarono anche i luoghi pii, tra i quali non poteva certo mancare la Ca’ Granda.

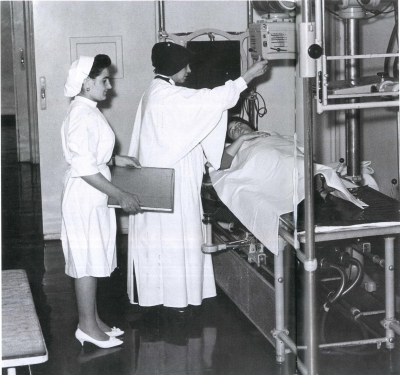

Le spese correnti, la pubblica assistenza gratuita, le gravi calamità naturali (climatiche ed epidemiche), la guerra e le tasse, sono una ragione più che sufficiente a spiegare il secolare morbo epilettico della nostra Ca’ Granda. Tuttavia, il saggio Pio Pecchiai giunge alla conclusione che, per quanto questo morbo finanziario possa affliggere il nostro Ospedale, esso non arriverà mai al punto di ucciderlo. Questo perché, accanto al bilancio finanziario, la Ca’ Granda ha sempre avuto e continuerà ad avere, un altro e più importante bilancio, quello sociale.

Volendo parlare a tutti i costi di cifre, credo che sia difficile calcolare con esattezza il numero delle persone, dai neonati agli anziani che, a far data dal 1456, hanno ricevuto e continuano a ricevere ospitalità, assistenza, cure e speranza, da parte del nostro Ospedale. E questo, bisogna pur dirlo, grazie anche ai solerti ragionieri e amministratori che, a costo di piroette finanziarie e lavorando molto d’immaginazione, hanno fatto quadrare i conti, anche in tempi molto più duri dell’attuale.

Articolo tratto dal magazine Blister, storie dal Policlinico per curare l'attesa.